コラム

2025年7月2日(水曜日)

ご相談内容の例

〇従業員が怪我や病気で休業する場合どうすれば良いか?〇業務委託と雇用契約の違いは?〇法人成り後の役員報酬はいくらに設定すべきか?〇二ヶ所以上の事業所から役員報酬を受け取っている場合の手続きについて〇従業員の育児休業について〇役員の育児休業について〇休職後の復帰について〇パート・アルバイトの有休について〇助成金にはどのようなものがあるのか?〇残業代について〇みなし残業と固定残業手当の違いは?〇変形労働時間制について〇インセンティブの扱いについて〇決算賞与の扱いについて〇試用期間終了後に本採用を拒否することは可能か?直近数ヶ月にご相談頂いた内容の一例です。もとまち社労士事務所では、労務に関するご相談に幅広く対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 ...続きを読む

Q&A

2025年5月16日(金曜日)

定年退職や役員就任の場合 社会保険・雇用保険はどうなる?

社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)は、年齢や勤務時間等によって喪失します、定年退職の場合、再雇用の働き方によっては喪失する場合もあります。引き続き加入する場合一旦喪失し、同日に取得手続きを行うことで、月額変更届(3ヶ月後)を待たずに、再雇用後の給与額に見合った社会保険料に変更することができます。雇用保険も勤務時間等によっては喪失しますが、引き続き加入するケースが多いかと思います、雇用保険料は支給される給与額に応じて保険料が計算されるため、改めて喪失、取得の手続きは不要です。役員に就任する場合、労働者としての性格を失いますので雇用保険は喪失します、社会保険については基本的に継続加入となり、給与→役員報酬の金額が大きく変動する場合、3ヶ月後に月額変更届の手続きを行うことになります。2...続きを読む

news

2025年3月14日(金曜日)

雇用保険料・社会保険料が変わります

雇用保険料率は令和7年4月1日から 5.5/1000になります(旧 6/1000)兵庫県の健康保険料率は令和7年3月分(4月納付分)から 10.16%(旧 10.18%)介護保険料率は 1.59%(旧 1.6%)給与計算では、雇用保険料は4月1日以降に給与の締日がくる給与から変更、社会保険料は4月に支給する給与から変更になるケースが多いかと思います。もとまち社労士事務所では、給与計算に関する相談・アウトソーシングも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

Q&A

2025年2月5日(水曜日)

初めて従業員を雇用する時に必要な手続きとは?

【労働基準監督署】保険関係成立届、概算保険料申告書【ハローワーク】雇用保険適用事業所設置届、被保険者資格取得届【年金事務所】社会保険新規適用届、被保険者資格取得届一般的に上記のような書類に添付資料を添えて申請します、雇用する従業員に扶養親族がいる場合には被扶養者異動届、残業が発生する場合には36協定の届出も行います、その他、雇用契約書、出勤簿、給与計算ツールの準備も必要になります。もとまち社労士事務所では、初めて従業員様を採用する際のサポートも積極的に行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

コラム

2024年11月8日(金曜日)

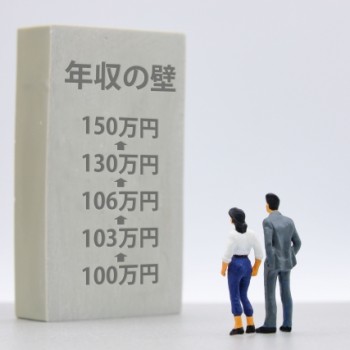

扶養の範囲内で働くとは

人事労務を担当されている方は、年末が近づくと扶養に関する質問を受けることが多くなるかと思います、一般的に用いられる「扶養の範囲内で働く」とは、所得税と社会保険、どちらの意味を指す場合もありますので、質問を受けた場合には、まずどちらの話なのか注意する必要があります。社会保険の被扶養者とは、「年収が130万円未満」かつ「被保険者の年収の2分の1未満」この二つを満たすというのが主な要件です。ただ、会社によっては健康保険組合に加入しているケースもあり、被扶養者と認められるための要件や書類は、会社ごとに異なる場合もあります。また、社会保険の扶養の範囲内であっても、所得税法上は扶養親族とはならない場合もあります。 ...続きを読む

Q&A

2024年9月26日(木曜日)

傷病手当金を受給し休業している従業員へ賞与は支給すべき?傷病手当金…

休業中の従業員への賞与については、特に法律に定めがある訳ではありません、会社ごとの判断になります。就業規則・賃金規程を作成している場合には、その定めに従うことになります。「算定対象期間に在籍した労働者に支給する」となっている場合、支給日に休業中であっても、算定対象期間に在籍していたのであれば支給する必要があります。ただし、「休業期間は賞与の算定対象期間に含めない」と定めておけば、賞与の金額を減額することが可能です、算定対象期間の全てを休業していたのであれば、支給が無くても合理的な判断と言えます。傷病手当金は給与の支給があった場合には、受給額が減額される場合がありますが、賞与については支給があったとしても基本的に減額されることはありません、ただし、育児休業と異なり社会保険料は免除されません。...続きを読む

news

2024年9月4日(水曜日)

兵庫県の最低賃金@1052円へ

兵庫県の最低賃金は、現在の@1001円から41円UPの@1052円になります(令和6年10月1日から)パートタイマー・アルバイトの方はもちろん、月給者も時給換算で@1052円以上にする必要がありますのでご注意ください。【月給者の時給換算の例】月の所定労働時間176時間の場合186,000円÷176=1056.8円≧@1052円・・・OK184,000円÷176=1045.4円≦@1052円・・・✖