コラム

2025年7月2日(水曜日)

ご相談内容の例

〇従業員が怪我や病気で休業する場合どうすれば良いか?〇業務委託と雇用契約の違いは?〇法人成り後の役員報酬はいくらに設定すべきか?〇二ヶ所以上の事業所から役員報酬を受け取っている場合の手続きについて〇従業員の育児休業について〇役員の育児休業について〇休職後の復帰について〇パート・アルバイトの有休について〇助成金にはどのようなものがあるのか?〇残業代について〇みなし残業と固定残業手当の違いは?〇変形労働時間制について〇インセンティブの扱いについて〇決算賞与の扱いについて〇試用期間終了後に本採用を拒否することは可能か?直近数ヶ月にご相談頂いた内容の一例です。もとまち社労士事務所では、労務に関するご相談に幅広く対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 ...続きを読む

コラム

2024年11月8日(金曜日)

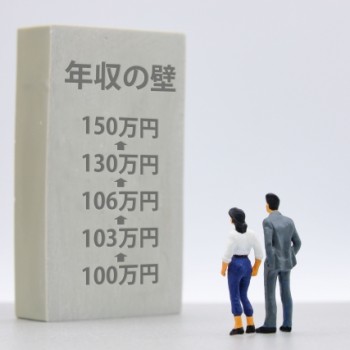

扶養の範囲内で働くとは

人事労務を担当されている方は、年末が近づくと扶養に関する質問を受けることが多くなるかと思います、一般的に用いられる「扶養の範囲内で働く」とは、所得税と社会保険、どちらの意味を指す場合もありますので、質問を受けた場合には、まずどちらの話なのか注意する必要があります。社会保険の被扶養者とは、「年収が130万円未満」かつ「被保険者の年収の2分の1未満」この二つを満たすというのが主な要件です。ただ、会社によっては健康保険組合に加入しているケースもあり、被扶養者と認められるための要件や書類は、会社ごとに異なる場合もあります。また、社会保険の扶養の範囲内であっても、所得税法上は扶養親族とはならない場合もあります。 ...続きを読む

コラム

2024年6月14日(金曜日)

助成金を申請するために必要な準備

キャリアアップ助成金や両立支援助成金、働き方改革推進支援助成金など、様々な助成金がありますが、いくつか共通して必要なものがあります。「出勤簿」出勤、退勤時刻の他、残業時間・休憩時間・深夜労働、休日出勤等、毎日適正に記録されている必要があります「賃金台帳」出勤簿の内容が正確に反映され、残業、深夜勤務等の割増賃金が適正に計算されている必要があります「雇用契約書」出勤簿・賃金台帳と整合性があり、かつ申請する助成金の要件を満たす必要があります「就業規則」出勤簿、賃金台帳、雇用契約書と整合性があり、記載すべき内容が定められている必要があります、また原則として、最新の法令に沿った内容である必要がありますこれらが適正に作成され、運用されている状態であれば、様々な助成金を活用できる可能性があります。 ...続きを読む

コラム

2023年11月21日(火曜日)

固定残業手当とみなし残業

固定残業手当とみなし残業、どちらもよく使われる言葉ですが、固定残業手当を導入する場合には、「〇〇円を〇〇時間分の固定残業手当として支給する」と雇用契約書に明記する必要があります。「基本給22万円※みなし残業40時間分を含む」のような求人を見かけることがありますが、これでは残業代を除いた本来の基本給が分かりません、みなし残業の時間によっては最低賃金を下回る可能性もあり問題があります。もとまち社労士事務所では雇用契約に関する相談も承っております、トラブルになることの無いよう最適な雇用契約書も提案させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。 ...続きを読む

コラム

2023年10月3日(火曜日)

業務改善助成金について

賃上げと設備投資等を行うことで、費用の3/4を受給することのできる助成金です。<賃上げ>最低賃金と、現在の事業場内最低賃金との差額が50円以内であること<設備投資等>生産性の向上、労働能率の増進に資するもの<助成率>原則として3/4、上限額は賃上げの金額・人数によって異なります。兵庫県の最低賃金が10月1日から「1001円」になることに伴い、賃上げを実施した場合には助成金の対象となる可能性があります。原則として、計画書を申請してから取組みを実施するものですが、既に賃上げを行っていても、対象となる場合があります。

コラム

2023年8月21日(月曜日)

入社した月に退職した場合の社会保険

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで徴収されます。【例】4月1日入社、8月末退職の場合 4月分から8月分まで保険料がかかります。入社した月に退職となってしまった場合、イレギュラーな徴収になります。【例】4月1日入社、4月14日退職の場合 健康保険料・・・4月分がかかる 厚生年金保険料・・・※4月分は返金される。4月分の厚生年金保険料については、かからないというより、一旦は徴収されますが、後日返金される流れになります。従って、同月内に入社・退職となった場合、給与から健康保険料・厚生年金保険料を控除しますが、厚生年金保険料については後日被保険者に返金する必要があります。ただ、一旦控除した厚生年...続きを読む

コラム

2023年5月31日(水曜日)

【労働保険料の年度更新】

労働保険料年度更新の封筒が事業所宛に届き始めているかと思います。(緑色の封筒が届きます、建設業の場合は青色の封筒が届く場合もあります。) 労働保険料は、令和4年4月~令和5年3月までの賃金総額を基に計算します、賃金総額には、ほぼ全ての給与が含まれますが、一部計算に含めなくて良いものもあります。<賃金総額に参入しないもの>〇結婚・出産祝い金〇死亡弔慰金〇解雇予告手当 等出張旅費など、実費弁償的なものも賃金総額には含めません。【もとまち社労士事務所】では、各種手続きに関する相談、申請代行も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。 ...続きを読む

コラム

2023年2月2日(木曜日)

人を採用すると様々な手続き、書類の作成が必要になります。

個人事業主として事業を始められた方で、税務署への「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が出来ていない、というケースはあまり聞きません。ただ、人を1人採用するとなると、必要な手続きは一気に増えます。<労働基準監督署>原則として全ての従業員は労災保険に加入することになります。「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出します。※残業が発生することが見込まれる場合には、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の提出も必要です。<ハローワーク>週に20時間以上勤務するような従業員は、雇用保険にも加入する必要があります。「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。添付資料として、出勤簿や賃金台帳も必要です。法人であれば社会保険への加入も必須になり、従業員数が10...続きを読む

コラム

2022年11月18日(金曜日)

有期契約労働者の5年無期転換ルール

契約社員・パートタイマー・アルバイトなどの有期契約労働者(契約期間を定めて雇用契約を締結している労働者)は、同じ会社で契約が更新され通算5年を超えた時は、労働者の申し込みによって無期雇用に転換できるルールがあります。無期雇用への転換には労働者からの申し込みが必要ですが、申し込みは書面でなく口頭でも成立します。労使間で意思の相違がないよう、次の更新で在職期間が5年を超える方がいるような場合には、前もって契約更新時に説明しておくのが良いかと思います。